Escrito por Laura Mínguez

En el año 53 a. C., el ejército romano fue derrotado por las tropas partas cerca de la ciudad de Carras, la actual Harrán, en Turquía. Aquella derrota frenó la expansión de Roma hacia Asia. Los legionarios que sobrevivieron dieron noticia de la sorprendente forma de guerrear de sus enemigos, así como de los brillantes estandartes que lucían los catafractos partos, del todo espectaculares, confeccionados con telas muy finas teñidas de colores vibrantes. Aquellos pardillos volvieron a casa portando restos de un misterioso tejido que se confeccionaba, según Plinio el Viejo, a partir de «la fibra que los habitantes del país de los han sacaban de sus bosques, desprendiendo el plumón blanco de las hojas y regándolo con agua antes de que sus mujeres lo cardasen y tejiesen». Daba por sentado que era de origen vegetal.

Lo que los romanos llamaban «telas séricas» no era un material desconocido en Occidente: en el panteón de Egas se encontraron los restos óseos de Filipo II de Macedonia envueltos en un paño bordado en oro y teñido con púrpura y carmín, hecho con «lana de los bosques» de la isla egea de Cos, una especie de seda algo más basta que la que producían los seres (la denominación que se daba a los chinos). La seda importada desde Oriente, que haría furor a partir del reinado de Augusto, era una tela suave y elegante cuya demanda entre patricios y sine nobilitate terminaría por ser ruinosa para las arcas imperiales.

El poderoso Imperio parto había establecido relaciones diplomáticas y comerciales con la dinastía china Han en torno al siglo I a. C. Los habitantes del este de Partia, en el Irán actual, se convirtieron en los primeros intermediarios de los productos exóticos que procedían de aquellas tierras lejanas: la seda, las piedras preciosas y las especias. Su posición geográfica les permitió mercadear con tan valiosos géneros por su peso en oro, que se quedaba en sus dominios, o en plata.

En China, las leyendas sobre la aparición de la seda se remontan al tercer milenio a. C. Algunas crónicas en torno al año 2600 a. C. atribuyen a Si Ling Chi, la esposa del emperador Huang Di, haber descubierto el secreto del devanado del capullo cuando uno de ellos se le cayó en una taza de té caliente, lo que esponjó un hilo que luego pudo desenrollar. Confucio, en su Libro de las odas, también atribuye el descubrimiento a esta princesa china: «Mientras se divertía con una bolita gris recogida al pie de una morera, quedó fascinada tirando de un hilo de gran suavidad». Su relato coincide con los tradicionales, aunque no menciona el importante detalle de la bebida. El calor súbito mataría la crisálida antes de que horadara el capullo para salir y rompiera la continuidad de la hebra, imposibilitando así su tejido.

El secreto de la producción de la seda permitió a los chinos vender en exclusiva tan apreciado género hasta que espías y ladrones occidentales al servicio de mandatarios o espabilados negociantes consiguieron llegar a los centros de fabricación y robar unos capullos. Se cuenta que los primeros viajaron ocultos en el interior de los bastones de dos monjes persas hasta la corte bizantina de Justiniano en el año 552, donde comenzó una producción local paralela a la que iniciaron los persas, que se hicieron también con algunos. Más tarde, la fuerza expansiva del islam traería a Occidente el árbol de la morera, que se daba muy bien en la cuenca mediterránea y cuyas hojas constituyen el alimento de los gusanos de seda.

La balanza se fue equilibrando y los precios se ajustaron cuando los gusanos y su alimento se adaptaron a otras tierras y se emprendió su rentable cultivo —particularmente, en el Levante español—, aunque la seda china siguió viajando junto a las especias en las caravanas que circulaban de Oriente a Occidente por las rutas tradicionales.

La ruta de la seda

El geólogo alemán Ferdinand von Richthofen, considerado el padre de la geografía descriptiva, recibió el encargo de su país en 1877 para buscar materias primas en el Lejano Oriente. Cuando llegó a China, la curiosidad lo llevó a recorrer los caminos que habían sido utilizados durante dieciséis siglos para llevar y traer mercancías, religiones, ideas, culturas, enfermedades y todo aquello que acompañó a los viajeros por el eje económico oriental hasta que los portugueses abrieron las rutas marítimas, los castellanos descubrieron otras tierras y entraron en decadencia las vías tradicionales.

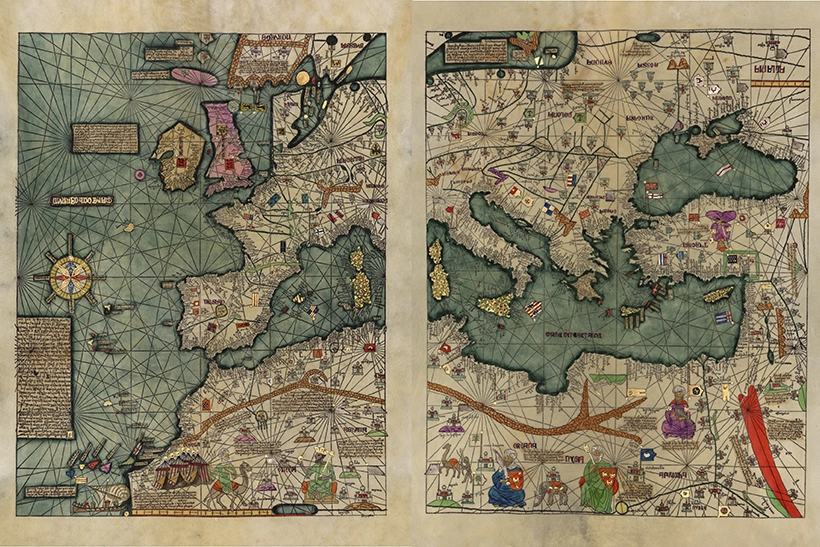

Richthofen bautizó como Ruta de la Seda a una infraestructura comercial cuyo producto estrella era, como se ha dicho, la seda que se producía en Asia y que se vendía a precio de oro en Europa; una vía que conectó las distintas fachadas del continente euroasiático, que absorbió itinerarios más antiguos, como el camino real persa, y que se unió a otros por los que desde muy antiguo se mercadeaba con las especias, el incienso y los perfumes orientales.

Sin embargo, el nombre de la Ruta de la Seda, que la define de manera singular, llama a engaño sobre lo que realmente fue. No se trataba de una ruta única, sino de un haz de ellas. Era, en realidad, una compleja red de caminos y ciudades conectadas entre sí por la que los productos se llevaban de un sitio a otro y no siempre en sentido lineal. Los bienes que se producían en las distintas regiones o se compraban en las ciudades que salpicaban su recorrido eran transportados por las vías del lujo o lejos de ellas por un entramado interminable que fue mucho más que el escenario de múltiples compraventas.

Era terrestre, cruzaba toda Asia y sus caminos se extendían a lo largo de unos ocho mil kilómetros. Comenzaba en la antigua capital china de Chang’an (la actual Xi’an) y se dirigía por el noroeste hasta Dunhuang, en el extremo occidental de la Gran Muralla, donde se ramificaba en varias direcciones. La que continuaba hacia Occidente cruzaba la cuenca del río Tarim hasta el desierto de Taklamakán y se dividía en dos para rodearlo. Por el camino del sur, era posible llegar a la India atravesando la cordillera del Karakórum, pero lo usual era llegar hasta la ciudad-oasis de Kasgar, a los pies de la cordillera del Pamir, el nudo orográfico de Asia Central en la actual Tayikistán. Los viajeros se adentraban entonces en las llanuras del Turquestán occidental, en los actuales Afganistán, Uzbekistán y Turkmenistán, al sur del mar de Aral. La ruta continuaba por los valles de los ríos Oxus y Yaxartes hasta Bactra (Afganistán), punto en el que se encontraba con la ruta que llegaba hasta la llanura del Punyab (la India).

El camino del norte pasaba por Samarcanda (Uzbekistán) y continuaba por la meseta iraní hasta Rayy (cerca de Teherán), donde se dividía otra vez: una ruta iba hacia el norte, hasta Trebisonda (en el mar Negro), y la otra descendía hacia Mesopotamia para continuar hacia el noroeste, bordeando el desierto sirio, antes de dividirse en varias ramas: las que se dirigían por el norte hasta Constantinopla y las que se dispersaban hacia algunos puertos de la costa este del Mediterráneo como Tiro, Antioquía, Ayas y Córico, desde donde los artículos se enviaban por barco a Roma y a otras ciudades del Mediterráneo.

El tipo de transporte variaba a lo largo de la ruta dependiendo de la zona que se cruzase: carretas tiradas por yaks, bueyes y mulos, camellos bactrianos de dos jorobas, dromedarios capaces de aguantar hasta ciento sesenta kilómetros sin beber agua, «caballos celestiales» de Ferganá e incluso algunos elefantes formaban parte de las expediciones que recorrían unos treinta kilómetros diarios, de una ciudad a otra o de oasis en oasis, por caminos jalonados de caravasares, las posadas en las que pernoctaban, se avituallaban y también se divertían. Hacían trayectos de meses o años para vender, comprar o intercambiar y siempre negociar.

Las necesidades de los caravaneros fueron creando estructuras arquitectónicas adecuadas, puestos de vigilancia que protegían sus cargamentos, tipos monetarios con los que llevar a cabo sus transacciones e incluso unas tablillas de oro llamadas paizas que, a modo de salvoconductos, permitían a los transportistas atravesar algunos territorios ocupados por los mongoles.

Las caravanas que traficaban con productos exóticos, alfombras, textiles, cristalería, oro, plata, piedras preciosas y esclavos trajeron a Occidente el papel y la pólvora y contribuyeron a la expansión de la filosofía, la ciencia, el arte y religiones como el budismo, el zoroastrismo, el cristianismo y el islam; también trajeron pestes y otros males que asolaron el continente europeo en varias ocasiones.

Armenia en la Ruta de la Seda

En las épocas en las que las rutas tradicionales se volvían muy peligrosas, las que recorrían el «solar armenio» se convertían en una alternativa segura hacia Occidente. Algunas vías cruzaban los valles desde Georgia hasta llegar al Mediterráneo; otras aprovechaban el antiguo trazado del «camino real persa» para hacer el recorrido inverso. La ruta que comunicaba Samarcanda con Trebisonda constituía siempre una buena opción de viaje, y los puertos de la Cilicia fueron clave en el trasiego de gentes y bienes durante los cuatro siglos en los que Armenia administró esta región, en la época de las cruzadas.

Los armenios eran cristianos y comerciantes: cristianos, a pesar de los embates de otras religiones que los cercaron, y comerciantes tanto de sus propios productos como de los que circularon por sus dominios a lo largo de un par de milenios. Ambas características constituían un plus de tranquilidad para los que preferían transitar por sus tierras antes que por las de las tribus y reinos del sur, casi siempre en pie de guerra.

Los mercaderes atribuían la seguridad de sus caminos al cristianismo, que «es la ley pacífica», y Armenia fue, según la tradición, la primera región en la que se introdujo, en el año 301, gracias a san Gregorio el Iluminador. El territorio se pobló de pequeñas iglesias, monasterios y fortalezas —construidas con toba, la piedra volcánica característica de la zona, y obsidiana, la cual acabó exportando— que fueron refugio de los caravaneros y sus recuas. La elaboración del alfabeto armenio por el monje Mesrop Mashtots en el 406 representó un paso fundamental para el fortalecimiento de la Iglesia apostólica armenia y, sobre todo, para la estabilidad política que le permitió desempeñar un papel fundamental entre Oriente y Occidente. La Iglesia y el alfabeto constituirían una poderosísima herramienta en el mantenimiento de la identidad nacional a lo largo de su historia.

En El libro de las maravillas del mundo que recogió el viaje de Marco Polo a partir de 1271, el veneciano contaba que había dos Armenias, la Menor y la Mayor, y mencionaba la ciudad de Laiazzo (Ayas) como el punto de partida de todos los que pretendían adentrarse en tierra firme y «a la que llegan todas las especias, telas y otras mercancías valiosas que se adquieren para llevar a Venecia, Génova y otros lugares». Marco Polo tomó la ruta que conducía al norte y llegó a la Armenia Mayor, que «contaba con muchas ciudades y castillos» y limitaba con Georgia en un punto donde encontró «una fuente de aceite que no servía para comer, pero sí para encender lámparas» (petróleo natural).

Menos conocido que el italiano, el español Ruy González de Clavijo, embajador del rey castellano Enrique III, relató algo parecido en la crónica de su misión —más estratégica que comercial— a la corte de Tamerlán, a la que viajó con el fin de crear una alianza para luchar contra los turcos otomanos. González de Clavijo narró el viaje hasta Samarcanda, entre los años 1403 y 1406, en un texto que aderezó con elementos fantásticos comparables a los dictados por Marco Polo a Rustichello. También anduvo por la meseta armenia e hizo una parada en la ciudad de Calmarín, al pie del monte Ararat, donde situó la leyenda del arca de Noé y conoció el famoso carmín con el que «se tiñen toda suerte de telas».

Armenia era famosa desde la Antigüedad por los metales, la piedra y la producción del carmín de Kermes, el pigmento rojo derivado de los cuerpos deshidratados de los Coccoidea —un insecto muy abundante en sus tierras— que se exportaba a Occidente para dar color a mantos y túnicas reales como el que lució Rogelio II de Sicilia el día de su coronación en 1130. Además de esta tintura, tan resultona como la púrpura y algo menos cara, exportaba trigo y madera para la construcción, alhajas de oro y plata y textiles, muy apreciados por los clientes del norte de Italia.

En su territorio se encuentra unos de los pocos caravasares conservados de la Ruta de la Seda, el de Orbelián, también conocido como de Selim, en la provincia de Vayots’ Dzor, al sur del lago Seván. Se trata de una pieza rara de arquitectura civil en un territorio salpicado de pequeñas iglesias que el príncipe Chesar Orbelián mandó construir en 1332. Es una edificación rectangular de piedra basáltica, cerrada por un muro perimetral que carece de ventanas y a la que se accede por una única puerta —con inscripciones en persa y armenio— desde la que se aseguraba una estancia sin sobresaltos en el edificio. En el interior se suceden las dependencias —que se ventilan por el techo—, de paredes lisas y diseño ascético, unas para animales y otras para personas, y cuenta con una pequeña capilla. Se restauró en 1956 gracias al patrocinio de la Unesco.

Los caminos que unieron Armenia y China eran transitados regularmente y lo fueron de forma más intensa cuando los poderes políticos garantizaban su protección; prueba del contacto entre ambos pueblos es la gran cantidad de material arqueológico hallado en las excavaciones de Garni, Dvin, Ani y de la fortaleza de Amberd —porcelana china y celadonita— y las monedas armenias de plata que se exhiben en el Museo de la Seda de Pekín.

Los armenios se instalaron en las ciudades de mayor relevancia para el comercio internacional, en las que crearon núcleos de población fácilmente localizables por sus barrios, organizados en torno a sus características iglesias. También era fácil identificar a los propios armenios por la sonora terminación de sus apellidos, siempre –ián.

Las rutas navales acabaron sustituyendo enteramente a las terrestres que recorrían el corazón de Eurasia, después de que los turcos otomanos tomaran Constantinopla en 1453, pero la «pequeña» nación Armenia y la «gran» nación China siguieron conectadas a través de las comunidades armenias asentadas en las rutas hacia Oriente, manteniendo un viejo eslabón cultural y comercial que parece destinado a revitalizarse en el futuro.